熱門話題

#

Bonk 生態迷因幣展現強韌勢頭

#

有消息稱 Pump.fun 計劃 40 億估值發幣,引發市場猜測

#

Solana 新代幣發射平臺 Boop.Fun 風頭正勁

Meta

Gamefi資深玩家

一二級專案投研、投資

🏅Co-founder @Opensky_888

🏅 Core Members @InFuture_Web3

自從@0G_labs 和Web3Labs推出0G全球加速器以來,全球有很多初創團隊提交了自己的項目。雖然入選的項目目前還沒有公布,但大家都在期待8月29日在香港舉行的Demo day。這些申請項目的共同點是都在圍繞0G的技術棧進行深度整合。

一些關鍵領域,已成為0G關注的方向🎯

1️⃣AI驅動的預測市場

傳統預測市場像Polymarket還在依賴人工創建和有争议的解決機制,而這些新項目正在探索自我改進的預言機網絡和多模型解決機制。有個項目甚至在開發將信念與價格鏈接的新模型,配合AI驅動的市場創建和結果驗證。

2️⃣原生AI交易平台

並不是在現有的DeFi平台上加AI功能,而是從頭構建為AI Agent原生的執行環境。有項目在用MCP動態整合跨市場數據流,讓系統能持續適應變化的市場條件。

3️⃣代幣化AI智能體/智能NFT

0G的ERC-7857 iNFT標準讓鏈上AI智能體的創建、擁有、訓練和貨幣化成為可能。現在有多個項目在探索從消費級智能體市場到完全由可交易iNFT驅動的服務。

4️⃣去中心化科學

DeSci項目主要聚焦在AI與數據所有權和存儲的結合,這正好契合0G的存儲應用模塊和AI作為公共產品的價值觀。

@0G_labs 作為首個AI原生的L1,通過模塊化架構、可驗證推理、AI專用執行層,提供了將AI完全上鏈的缺失基礎設施。

從這些信號可以看出,構建者們正在尋找一個技術基礎,讓智能體、模型和數據能夠無需信任地運作,並且可組合性是默認特性。這與0G的設計理念不謀而合。

23.66K

越來越多的人開始意識到 AI 正在經歷“硬分叉”。從過去什麼都想做的“大模型”,慢慢轉向更專注的“專業型模型”。 @OpenledgerHQ 推文提到的五個原因,背後是整個行業都在做的選擇題。

從實際應用層面看,通用AI就像是萬能工具,什麼都能做,但什麼都做不精。而專業化AI則是為特定場景量身定制的解決方案。

🎯 針對性解決問題

專業化AI模型是為特定領域深度優化的。AI不需要處理無關的數據和場景,所有的算力和參數都專注於解決一個垂直領域的問題。這種專注帶來的效果是指數級的提升。

🔍 可解釋性成為剛需

在金融這類高風險場景,不能只依靠黑盒給到答案。監管要求、合規需求、責任認定,都需要AI的每一步推理過程都能被追溯和驗證。專業化模型可以針對特定場景設計對應的決策路徑。

⛓️ 鏈上驗證與信任機制

區塊鏈技術讓AI的推理過程可以被永久記錄和驗證。專業化AI配合鏈上存證,可以構建完整的信任鏈條。每一次推理、每一個決策節點都有跡可循,對於需要審計和合規的企業場景來說是剛需。

📊 解決幻覺問題

通用AI的幻覺很大程度來自於訓練數據的複雜性和多樣性。專業化AI通過限定訓練數據的範圍和質量,可以顯著降低幻覺率。在垂直領域,數據質量可控,知識邊界清晰,模型更容易給出準確可靠的答案。

💰 成本效益的重新計算

雖然通用AI看起來一個模型可以解決所有問題,但實際部署成本極高。專業化AI可以用更小的模型規模達到更好的效果,推理成本更低,部署更靈活。

@OpenledgerHQ 提出這五點背後,其實是對行業真實需求的回應。這不只是路線之爭,更是效率與可落地性的選擇。大模型代表的是探索,專業模型代表的是產業化。

而 Openledger 這樣在鏈上基礎設施上佈局的團隊,很可能就是這波變革的下游基建商。

35.69K

昨天聽完 @anoma 的AMA,感覺anoma也是真的快了。

從最開始建設anoma到每天去測試網踩自行車

感覺時間過得好快,從之前期待TGE的激動,到現在的平靜。甚至對即將結束的測試網,有點戀戀不捨。

昨晚也是推出了新的遊戲“老虎機”,原以為和之前的遊戲一樣會使用Fitcoin作為遊戲的籌碼。沒想到最終竟然選擇了Points。

眾所周知Points的總量決定了Ranking的排名,而測試網明牌獎勵的驅使下Ranking的重要性不言而喻。我其實是挺背的那種人,昨天剛上線賭性大发,直接梭沒了10萬Points,結果自然是沒有回本。據說大獎還能拿100萬Points。

今天梭哈成功後,總積分在556萬,排名在500名左右。準備梭哈100個小球,看看怎麼個事兒!

梭哈結束,總計Points為579萬,排名為427名。對比梭哈100個小球前,共計獲得23萬Points。平均每個小球獲得2300Points。

目前測試網總計發出Code25000個左右,官方預計發出30000個。仍有5000個屬於未發送的狀態。跻身進到前500,差不多是測試網前2%。不過說實話點100個小球的時候,我是真的想“意圖驅動”。告訴它我想點100個小球,給我點的頭皮發麻🤣

除了 @anoma 測試網的互動記得每天去跟進外,記得如果有貢獻可以每週三去DC提交貢獻證明。Dc role後期應該也會在快照內,有機會一定記得拿。還有一個需要注意的點是NFT,一定要想辦法獲得。希望大家最終都能拿到大結果!

40.02K

很多人提到 AI 的時候,腦子裡都是 LLM 大模型、智能問答、AGI 路線圖,但其實很少人真正意識到一件事:AI 未來最核心的價值戰場,很可能不在模型本身,而在於它吃進去的內容素材,也就是 IP。

目前全球 IP 經濟的估值是 61.9 萬億美元。但問題是這麼龐大的內容資源,基本上還都鎖在一堆合同、中心化平台、法律框架和封閉系統裡。AI 想用得先過五關斬六將,而且還可能踩雷。

所以當下的 AI 模型大多只能偷偷抓數據。互聯網上的文章、圖片、聲音、視頻,全都被默默拿來餵給模型學習。但這種方式,隨著版權問題爆發、平台封鎖、法律訴訟越來越多,基本上已經走不下去了。

@campnetworkxyz 的思路很清晰:不要封鎖,不要偷去,而是讓 IP 本身上鏈,變成可以被合法組合、透明授權的可編程資產。

這也是 Camp 最踏實的地方。不是要打造某個 AI 內容平台,而是直接構建一套底層協議和基礎設施,讓所有創作者、IP 持有人,都能把自己的內容註冊在鏈上,寫清楚授權條件,定義好收益分配方式。AI 模型要用,就直接按條件付費。

最關鍵的是,這整個流程是可組合的。未來 AI 模型不是在一個巨大的黑盒子裡吸數據,而是像搭積木一樣,根據不同的內容來源、用途、風格,自由調配可授權的內容模塊。而這一切的起點,就是每個 IP 上鏈並設有授權條款 + 收益邏輯。

這件事的意義很重大,因為它把 AI & IP 的關係,從被動抽取、剝削,轉變為一種對等的合作。創作者不再是被抄襲的受害者,而是成為 AI 訓練的供應方、商業收益的參與者。

@campnetworkxyz 提出的 “The biggest market AI will touch is IP” 觀點,我個人也非常認同。模型再強,也得靠數據來養。內容再多,如果沒有合規使用,遲早會給自己埋雷⛺️

41.13K

很多人講交易工具的時候,無非就是快一點、省一點、絲滑一點。但如果經常做多鏈交易,尤其是跨 Solana、ETH、Base、BSC 這種,就會明白這些話說起來容易,真正能做到的,基本上沒有。

@LABtrade_本質上是想做一個多鏈交易的基礎設施層。平時用什麼交易軟體還是用什麼,但速度更快,手續費更低,功能更強。這個思路其實挺聰明的,不強迫用戶改變習慣,而是在底層做優化。從數據上看,20天1.5億美金交易量,70萬美金營收還是挺強的。

LAB提供四個產品:交易機器人、應用程式、側邊欄、瀏覽器插件。這些工具可以無縫運行在任何交易終端上。不用換平台,不用重新適應介面,直接在你熟悉的環境裡享受更快的速度和更低的手續費。

從商業邏輯上看,LAB抓住了一個很實際的痛點。大家做鏈上交易,最頭疼的就是手續費貴、速度慢、操作複雜。傳統DEX手續費1%起步,還要等確認,體驗確實不太行。LAB把手續費降到0.5%,而且沒有交易量門檻,這對散戶來說吸引力還是很大的。

從投資方陣容來看,Lemniscap領投,Animoca、OKX Ventures、Mirana這些都是圈內知名機構。這個投資組合還是挺可靠的,至少說明項目在機構那裡是通過了盡調的。

從技術角度看,LAB已經支持Solana、Ethereum、Base、BSC這些主流鏈。多鏈支持在現在這個生態割裂的環境下確實是剛需,用戶不用在不同鏈之間來回切換錢包和工具。

總的來說,LAB這個項目思路還是不錯的,抓住了用戶的真實需求,數據表現也還可以。但能不能在激烈的競爭中站穩腳跟,還需要時間驗證。對於想參與的朋友,建議先小額試水,體驗一下產品,再決定是否深度參與。

傳送門:

34.7K

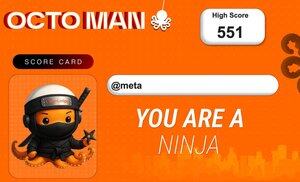

今天 @OpenledgerHQ 推出了自己的小游戏Octoman,本來想着隨便玩玩打發時間,結果一上手就停不下來了。這個遊戲的核心玩法就是控制一個章魚人在空中蕩來蕩去,盡可能飛得更遠,但是這種簡單的機制反而讓人上癮。

遊戲的核心是Timing Timing Timing啊!!!

遊戲的操作邏輯不複雜,手機上就兩個方向鍵加一個發射蛛絲的按鈕,電腦上用WAD三個鍵就能搞定。但是想要真正玩好這個遊戲,關鍵在於掌握物理引擎的節奏感。什麼時候鬆開蛛絲,什麼時候重新抓取,這個timing掌握好了,你就能在空中飛得又遠又穩。

比較有意思的是,每次你刷新個人最佳成績,系統就會自動生成一張專屬的成績卡片。這個卡片不是隨便做的,而是根據你的分數高低,會解鎖不同稀有度的角色形象。分數越高,角色越稀有,這種設計確實會刺激你不斷去刷新紀錄。

現在他們搞了一個為期兩天的活動,規則也很直接。你把自己的成績卡發到推特上,@OpenledgerHQ,然後加上 #iloveplayingoctoman 這個標籤就行。看得出來他們希望玩家能真正參與進來。

從產品設計的角度來說,Octoman做得還是挺聰明的。遊戲本身足夠簡單,任何人都能上手,但是要玩好需要練習和技巧。成績卡系統給了玩家炫耀的理由,社交媒體傳播又能帶來新用戶。

我自己隨便玩了一下,拿了551分。直接給我了一個忍者小章魚!這畫面直接拉滿了,和我頭像真是萬分契合。也不打算突破了,就這樣吧。愛了愛了!!!

22.68K

Reddit正式封殺了Internet Archive抓取內容用於AI訓練,從表面看這是平台保護自己數據的常規操作,但在這背後反映的是整個AI經濟模型的根本問題。

當下的情況就是AI公司需要海量高質量數據來訓練模型,但內容平台和創作者從這個過程中得不到任何獎勵。辛辛苦苦創作的內容,被AI公司免費拿去訓練,然後大公司用訓練好的模型賺錢,創作者一分錢都拿不到。

越來越多平台開始設置壁壘,Reddit封殺Internet Archive只是一個開始。問題是單純的封殺解決不了根本問題,它只是限制了訪問,並沒有建立一個合理的授權和分潤機制。

真正需要的是一套基礎設施,讓使用條款、歸屬權、版稅費這些東西在設計層面就能被強制執行。

Camp提出了一條新路線:與其封殺,不如換個方式重新設計AI訓練數據的使用規則。核心邏輯其實很簡單:

1️⃣內容註冊在鏈上,有來源證明

2️⃣創作者自己定義授權條件

3️⃣AI如果要用,就必須付費

4️⃣版稅自動回流給創作者

底層邏輯:與其阻止AI使用內容,不如讓各方利益對齊。AI公司需要數據,創作者需要收益,平台需要生態價值,大家各取所需。

目前@campnetworkxyz上已經有超過150萬個創作被註冊,不只是圖片、音樂,還有視頻、敘事內容等等,已經成為一個去中心化的IP原始數據庫。對AI模型來說,它提供的是合法、可持續、可擴展的數據來源。對創作者來說,這終於是不再被白嫖的方式.

35.97K

IQ AI 和 NEAR 的合作,其背後的核心邏輯就是讓 AI 代理能夠自己跨鏈做事,不需要人工干預。

從技術層面看, @NEARProtocol 的 600ms 出塊、1.2 秒確認這個速度確實夠快。對於 AI 代理來說,等待時間越短越好,畢竟AI決策速度本來就比人快,如果還要等一定時間才能執行,那麼整個效率就相對滯後。現在這個速度基本能做到即時響應。

之前跨鏈操作對普通用戶來說就已經夠複雜了,更別說讓 AI 代理去處理各種橋接邏輯。現在直接集成到開發工具包裡,AI 代理可以自主完成跨鏈操作,無形中降低了操作門檻。

從戰略意義上看,是在搶佔 AI 經濟的基礎設施地位。現在 AI Agent的熱度水漲船高,但真正能讓 AI 代理直接訪問交易層、參與鏈上經濟活動的基礎設施還不多。NEAR 通過這次合作鞏固了作為人工智能和代理的 L1 基礎設施的低位。

其實AI 代理的需求和用戶本身的需求不太一樣。人類可以忍受複雜的操作流程,可以等待確認時間,可以手動處理各種異常情況。但 AI 代理需要的是標準化、自動化、高效率的執行環境。

從應用場景來看,跨鏈交易執行確實很實用。如果 AI 代理可以同時監控多條鏈上的套利機會,發現機會後自動執行跨鏈套利,整個過程不需要用戶參與,其實套利機會遠大於用戶本身操作。如果同時能夠兼顧多代理協同工作,可能會產生更大的價值。

對於 NEAR 來說,這是一個很好的差異化定位。在一堆 L1 都在拼 TPS、拼生態的時候,通過與@IQAICOM 合作,專注於 AI 代理這個垂直領域,早期積累好基礎對於後期來講還是很有意義。

NEAR Protocol8月13日 21:06

代幣化的人工智慧代理不再是科幻小說。@IQAICOM 與 NEAR 的新整合解鎖了快速、最終且安全的自主跨鏈操作。

這就是鏈抽象在實際應用中的樣子。

7.29K

剛看到 @boundless_xyz 昨天公布了ZK Coin的詳細介紹,作為一直在關注這個項目的人,感覺還是挺有意思的。畢竟他們想做的是ZK證明的通用基礎設施。

首先Boundless這個項目本身。它本質上是在做通用的ZK證明協議,讓所有區塊鏈都能用上ZK的能力。如果現在每條鏈都要自己搭建ZK證明系統,成本高不說,效率也不行。Boundless通過獨立的證明節點網絡,為各條鏈提供ZK證明服務。也可以簡單理解成計算外包。

擴展方式對比原有的分片式或者layer2方案要簡單粗暴的多,直接通過增加節點來提升整個網絡的吞吐量。

ZK Coin作為這個系統的原生代幣,不算是那種純粹的治理代幣。每個證明請求都需要質押ZKC作為抵押,而且是至少10倍於最大費用的抵押。這意味著隨著網絡使用量增加,被鎖定的ZKC也會成倍增長,直接減少流通供應。

還有可驗證工作量證明PoVW機制,本質上是讓證明節點通過生成ZK證明來挖礦賺取ZKC。但要參與挖礦,必須先質押一定數量的ZKC。這就形成了一個正循環:更多證明需求→更多ZKC被質押→更好的性能激勵→更多節點參與。

從代幣分配上看,49%給生態發展。但仔細看分配邏輯,31%的生態基金主要用於三個方向:可驗證應用的資助、協議集成和開發工具、協議維護和基礎設施開發。18%的戰略增長基金則專門針對企業集成和機構級證明節點。這種分配方式說明是真的在構建生態。

團隊和早期貢獻者拿23.5%,其中還有3.5%專門給RISC Zero用於未來招聘和研究。這個細節說明Boundless和RISC Zero的關係很深,而RISC Zero在zkVM領域確實有不少積累。

社區代幣銷售和空投只占6%,比例不算高。不過考慮到這是基礎設施項目,這個比例也算合理。就是不知道後面Yapper能分多少走。

投資者21.5%的分配,鎖倉機制和團隊一樣,1年cliff然後2年線性釋放。這種設計能保證早期投資者和團隊利益綁定,不會出現上線就砸盤的情況。

通脹機制第一年7%,然後逐步降到第8年開始的3%。但關鍵是由於每個證明請求都需要質押ZKC,實際流通供應會隨著網絡使用量增加而收縮。再加上質押被砍的50%會直接銷毀,這就形成了一個通脹和通縮的平衡機制。

我自己看 @boundless_xyz 的亮點在於兩點

1️⃣不是某個鏈專用的 ZK,而是真的想做所有鏈的通用 ZK 基建。選擇的方向確實是剛需,ZK技術在區塊鏈領域的應用只會越來越廣泛,會成為不可或缺的底層。

2️⃣代幣設計和業務需求直接綁定。proof 越多,ZKC 鎖倉越多,代幣的需求和網絡使用是線性相關。

@TinaLiu333 @RiscZeroCN

46.11K

昨天看到了兩組數據對比,感覺還是挺有意思的。給大家分享一下。分別是Story和Camp的數據,雖然我知道這個對比可能不是特別準確,畢竟一個主網一個測試網,但是Camp的數據表現真的挺不錯的。

1️⃣Story Protocol數據

760萬個區塊

4370萬筆交易

400萬個地址

每天19.2萬筆交易

2.4秒的出塊時間

2️⃣Camp 測試網數據

1620萬個區塊

8490萬筆交易

660萬個地址

每天84.2萬筆交易

0.9秒的出塊時間

從數據上看, @campnetworkxyz 在測試網階段就已經在多個維度超過了Story的主網表現。區塊數量是Story的兩倍多,交易量接近兩倍,地址數量也有明顯優勢,每日交易量更是達到了Story的4倍多。

Story剛主網上線不久,而Camp還在測試網階段,用戶參與的心態和行為模式肯定不一樣。測試網用戶可能更願意頻繁交互,因為沒有Gas帶來的壓力。但這些數字背後反映的用戶活躍度和網絡處理能力,還是挺有說服力的。

@campnetworkxyz 的架構設計相較之下確實有些獨特之處。Proof of Provenance協議不只是在做IP確權,更像是在構建AI和創作者之間的價值交換體系。用戶可以把自己的內容註冊為IP,然後AI在使用這些數據訓練或生成內容時,創作者能夠獲得相應的收益分配。

這種模式在當前AI大量消耗訓練數據的背景下,確實有其獨特價值。特別是隨著高質量訓練數據越來越稀缺,Camp這種讓用戶主動貢獻數據並獲得回報的機制,可能會變得更加重要。

從技術層面看,Camp的0.9秒出塊時間確實比Story的2.4秒要快不少。這種性能優勢在處理大量IP註冊和授權交易時會很有用。而且他們支持gasless的IP註冊,這對普通用戶來說門檻更低。

Camp目前還在測試網階段,從這些數據表現來看,主網上線後,肯定會是一個值得關注的項目。特別是在AI和IP結合這個方向上,期待Camp的突破。

35.88K

熱門

排行

收藏

鏈上熱點

X 熱門榜

近期融資

最受認可